Ein kurzer Überblick über drei Arten psychologischer Forschung

Die Gesetzeslockerungen in immer mehr Ländern zeigen, dass Cannabiskonsum wieder als normaler wahrgenommen wird. Aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir jetzt aber feststellen: Was Cannabis mit den Konsumierenden macht, wissen wir gar nicht so genau.

Die Forschung hierzu war wegen der ausgeweiteten Verbote seit den 1960ern bis 1970ern kaum noch möglich. Und wenn, dann behandelten vor allem Mediziner das Thema und berichteten fast nur über negative Effekte. Wen wundert’s, wo doch nur diejenigen in den Kliniken landen, bei denen der Konsum zu Problemen führte.

Dass Cannabis vor rund 100 Jahren überhaupt auf der Verbotsliste landete, lag aber an einem diplomatischen Kuhhandel auf der Zweiten Opiumkonferenz. Man sieht, was für weitreichende Konsequenzen so eine politische Entscheidung haben kann, mit unzähligen durch die Drogenkriege vernichteten Existenzen.

Tipp: Mit einem Abonnement des Newsletters verpassen Sie keinen Blogbeitrag mehr.

Verträglichkeit und Aggressivität

Um die Auswirkungen von Cannabiskonsum besser zu verstehen, befragten Psycholog*innen an der University of New Mexico 146 Psychologiestudierende (im Mittel 19 Jahre alt). Die Angaben wurden mit Urintests überprüft und bei drei Abweichlern wurde dadurch die Gruppenzugehörigkeit angepasst. Bei der Auswertung wurden insbesondere Unterschiede zwischen den jungen Frauen und Männern berücksichtigt.

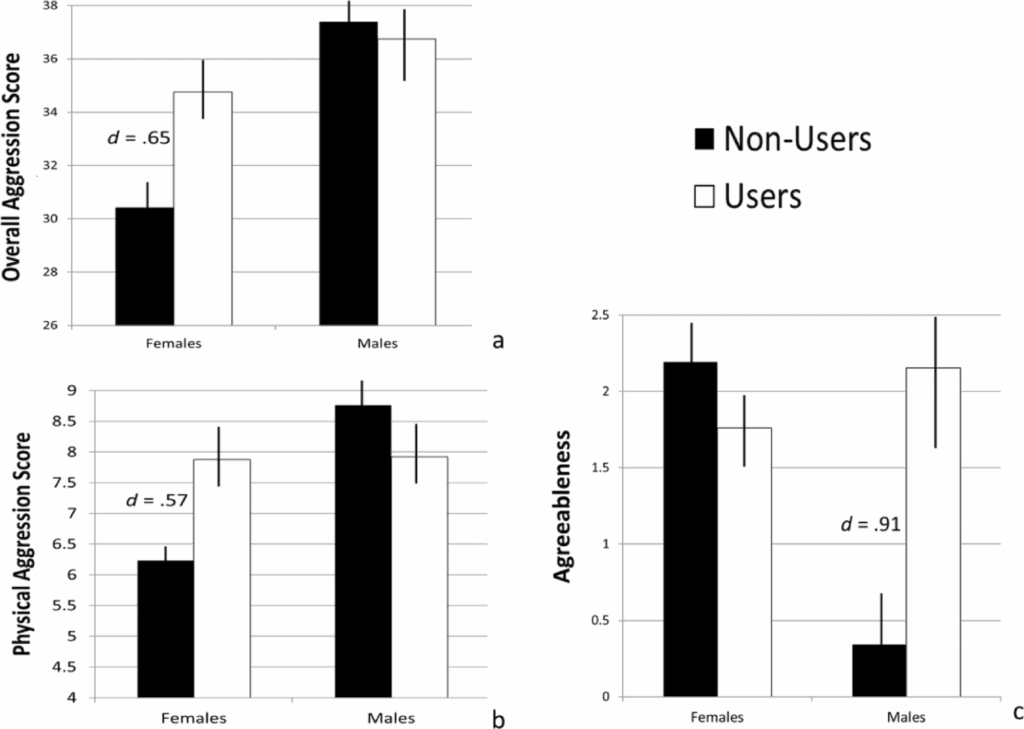

Links sind die Ergebnisse für zwei Maße von Aggression dargestellt, rechts von Verträglichkeit (engl. agreeableness). Verträglichere Personen sind im Umgang mit anderen allgemein angenehmer. Schwarz sind die Nicht-Konsumierenden, weiß die Cannabiskonsumierenden. Quelle: Vigil et al.; Lizenz: CC BY 4.0

Laut den Ergebnissen auf der Abbildung gab es mittelgroße bis große Unterschiede bei der Aggressivität und Verträglichkeit, mit unterschiedlicher Richtung: So waren die Werte für Aggressivität bei den cannabiskonsumierenden Frauen höher; bei den jungen Männern mit Cannabiskonsum war vor allem die Verträglichkeit deutlich höher. (Man sieht aber auch, dass – unabhängig vom Cannabiskonsum – die Aggressionswerte für die Männer insgesamt höher waren.)

Die Forscher*innen schreiben selbst, dass es hier wahrscheinlich eher um einen Selektionseffekt geht: Dass also Cannabis nicht die Frauen aggressiver und die Männer verträglicher machte, sondern umgekehrt Personen mit diesen Eigenschaften eher zu dieser Substanz griffen. Das begrenzt allerdings auch die Aussagekraft solcher Befragungen.

Kaum Experimente

Gerade mit Blick auf Ursache-Wirkungs-Beziehungen führt darum aus wissenschaftlicher Sicht kaum ein Weg am Experimentieren vorbei: Idealerweise werden die Versuchspersonen dabei zufällig in die Ziel- oder Kontrollgruppe eingeteilt und wissen weder sie noch die Versuchsleiter, ob sie den Wirkstoff oder ein Placebo bekommen.

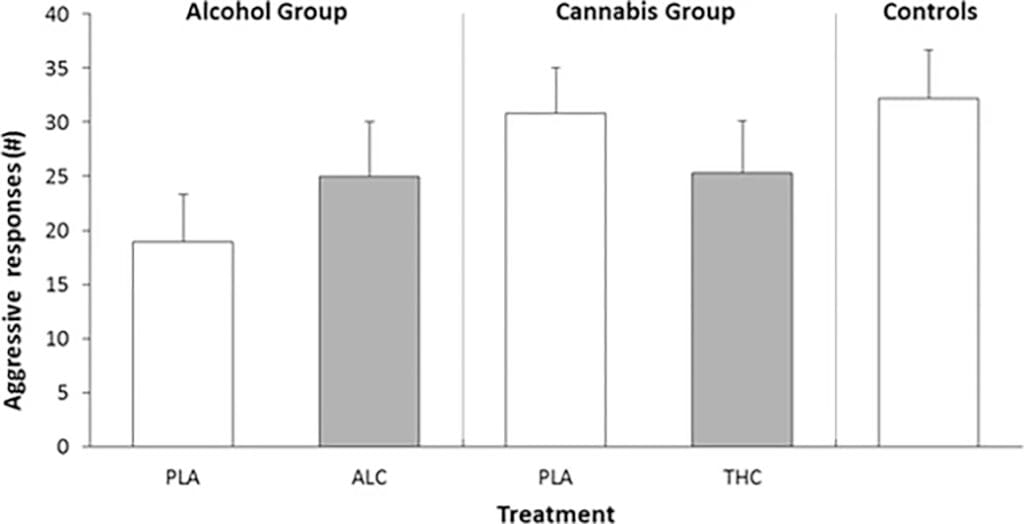

Jedenfalls in diese Richtung ging eine Studie von Forscher*innen an der Universität Maastricht in den Niederlanden. In dem Versuch verglich man Personen, die a) viel Alkohol tranken, b) regelmäßig Cannabis konsumierten oder c) als Kontrolle dienten.

Die Aggressivität wurde mit einem Computerprogramm erzeugt und gemessen. Bei diesem ging es darum, in Konkurrenz mit jemand anderem den eigenen Gewinn zu erhöhen – aber durch das Verhalten des Gegenspielers konnte man auch finanzielle Verluste erfahren. Wie so oft in dieser Art von Forschung, wurde der Konkurrent vom Computer aber nur simuliert; den Versuchspersonen wurde trotzdem mitgeteilt, es handle sich um jemanden in einem anderen Raum im selben Gebäude.

Bei dem Versuch nahm die Anzahl der aggressiven Entscheidungen in der Alkoholgruppe zu, in der Cannabisgruppe aber ab. Man sollte hierbei bedenken, dass Erstere insgesamt weniger aggressiv auftrat. Quelle: Perna et al.; Lizenz: CC BY 4.0

So ein Laborversuch hat den Vorteil, dass man Störvariablen weitestgehend ausschließen kann. Die Auswirkungen der experimentellen Manipulation – hier die Gabe von Alkohol oder Cannabis gegenüber Plazebo – ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nachweis einer Ursache-Wirkungs-Beziehung.

Doch natürlich ist nichts ganz perfekt. Da die Versuchspersonen in der Forschung mit psychoaktiven Substanzen oft spüren, in welcher Gruppe sie sind, treten hier Erwartungseffekte auf. Kurz: Schon wenn Menschen nur denken, unter Drogeneinfluss zu stehen, verhalten sie sich mitunter anders. Wie so oft ist Wissenschaft komplex. Und man muss genau wissen, welche Bedingung man mit was vergleicht, um keine falschen Schlüsse zu ziehen.

Selbstbefragung

Angesichts der spärlichen Datenbasis ist eine schon etwas ältere Übersichtsarbeit von australischen Forschern aus dem Jahr 2003 mit dem auffälligen Titel „Being stoned: A review of self-reported cannabis effects“ immer noch aussagekräftig: Sie fassten darin mehrere Studien zusammen, wie Personen die Auswirkungen ihres Cannabiskonsums selbst beschrieben hatten.

Demnach standen einerseits das Erleben positiver Gefühle – dazu zählte auch das Vermeiden von depressiven Stimmungen – und andererseits die Entspannung im Vordergrund. Man könne spekulieren, dass Menschen, die sich besser und entspannter fühlen, auch besser gegenüber anderen Verhalten. Doch das müsste durch weitere Forschung geklärt werden.

Aus heutiger Sicht ist fällt auf, dass in der öffentlichen Diskussion um die Entkriminalisierung von Cannabis so gut wie nur übers Psychoserisiko gesprochen wurde. Die positiven Auswirkungen des Cannabiskonsums wurden fast gar nicht thematisiert. Dabei treten laut neueren Daten zum Beispiel Schizophrenien eher selten auf und spiegeln diese Ergebnisse gerade den Zustand der Verbotspolitik wider, unter dem es häufiger zu Fehldosierungen und den Konsum verunreinigter Substanzen kommt.

Achtung! Cannabiskonsum kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken.

Erfahren Sie mehr über die Cannabis-Gesetzgebung sowie wichtige Grundlagen: Was ist eine Droge? Was ist Abhängigkeit? Seit wann gibt es Cannabiskonsum in der Menschheitsgeschichte? Und was sind sein Nutzen und seine Risiken? Das neue Buch von Stephan Schleim gibt es als eBook für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.

Abbildung: von Erin Stone, Pixabay-Lizenz.