Man kann die Störungsbilder einfach nicht im Gehirn nachweisen. Welche Schlüsse zieht man daraus?

Im ersten Teil ging es um eine neue Studie, die die Auswirkungen von Psychotherapie im Gehirn nachgewiesen haben will. Wie ich ausführte, ist das weder neu noch überraschend. Die Darstellung der Studienergebnisse erwies sich außerdem als problematisch, vor allem wegen der fehlenden Kontrollgruppe.

Die Versuche der biologischen Psychiatrie, ihre Hunderten Störungsbilder wie Depressionen oder Angst- und Aufmerksamkeitsstörungen im Gehirn nachzuweisen, scheitern immer wieder. Trotzdem fordern diese Forscher*innen seit Jahrzehnten immer mehr Geld. Und sie kriegen es in der Regel auch. Für andere Forschungsbereiche, die klinische Praxis und damit das Wohl der Patient*innen hat das verheerende Auswirkungen.

Ökonomisch nennt man das „Opportunitätskosten“. Was verliert man dadurch, dass ein Forschungszweig so dominiert?

Tipp: Mit einem Abonnement des Newsletters verpassen Sie keinen Blogbeitrag mehr.

Opportunitätskosten

Die Mittelverteilung ist nicht so unschuldig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Und es ist mitnichten ein rein wissenschaftlicher Streit. Wie eine Reihe amerikanischer und britischer Psychiater vor ein paar Jahren schon einmal anmerkte, kann man jeden Euro beziehungsweise jedes Pfund oder jeden Dollar ja nur einmal ausgeben. Durch die starke Dominanz der Neuro-Forschung fehle es an Projekten zur Prävention psychologisch-psychiatrischer Probleme, zur Unterstützung von Familien, die es schwer haben, und zur Verhinderung von Suiziden.

Doch die Situation im Jahr 2025 ist, dass die Forschungsmilliarden weltweit – hier am Beispiel der größten psychiatrischen Forschungseinrichtung aufgezeigt, dem National Institute of Mental Health (NIMH) in den USA – immer noch vor allem in die Suche nach den neuronalen Ursachen fließen. Laut den gängigsten offiziellen Kriterien gibt es 227 gültige Symptomkombinationen für Depressionen, bei der Aufmerksamkeitsstörung ADHS sind es sogar 116.220. Dieser von führenden Fachleuten am Konferenztisch festgelegten Komplexität und Vagheit kann man mit neurowissenschaftlicher Forschung nicht Herr werden.

In meinem Buch Die Neurogesellschaft von 2011 entlarvte ich einige Neuromythen. Ironischerweise rezensierte es der führende europäische Neuropsychologe in der Zeitschrift für Neuropsychologie sehr wohlwollend. Ein anderer Institutsdirektor schrieb mir, er stimme mir zwar weitgehend zu, doch er würde das Buch seinen Mitarbeiter*innen nicht empfehlen. Sonst müsste er nämlich fürchten, dass sie mit der Arbeit aufhören. Dabei wäre genau das die beste Schlussfolgerung gewesen.

2021 formulierte ich den Aufruf, das medizinische Modell in der Psychiatrie endlich aufzugeben und sich wieder mit den psychosozialen Bedürfnissen der Menschen zu beschäftigen. Damit hätte man viele Forschungsmilliarden sparen und nicht nur in Prävention, sondern auch die bessere Ausbildung klinischer Psychologen und Psychiater investieren können. Wer meine Kritik für übertrieben hält, dem sei mit einem Zitat von Thomas Insel geantwortet. Er war von 2002 bis 2015 Direktor des NIMH und entschied jedes Jahr über ein Milliardenbudget. Gegenüber Wired erklärte er, der „Star-Neurowissenschaftler“, erstaunlicherweise:

„Ich habe 13 Jahre am NIMH verbracht und mich dort intensiv mit der Erforschung der Neurowissenschaften und Genetik psychischer Störungen beschäftigt. Wenn ich zurückblicke, wird mir klar, dass es mir zwar gelungen ist, eine Menge wirklich toller Artikel von tollen Wissenschaftlern [im Original: lots of really cool papers published by cool scientists] zu veröffentlichen, und das zu einem ziemlich hohen Preis – ich glaube, 20 Milliarden Dollar. Aber ich glaube nicht, dass wir etwas dazu beigetragen haben, die Suizidrate zu senken, die Krankenhausaufenthalte zu reduzieren und die Genesung von zig Millionen Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern.“ (Thomas Insel in Wired, 2017; dt. Übers.)

Historisch

Wie „coole Forschung cooler Leute“ zur dominanten Strömung in der Psychiatrie werden konnte, verdeutlicht ein kurzer historischer Überblick. Wer es genauer lesen will, kann in Perspektiven aus der Depressions-Epidemie weiterlesen.

Im 19. Jahrhundert kam es zu großen Umbrüchen in der Medizin. Inspiriert durch naturwissenschaftliche Fortschritte – verbunden mit heute noch bekannten Namen wie Rudolf Virchow (1821-1902), Robert Koch (1843-1910) und Paul Ehrlich (1854-1915) – entdeckte man immer mehr Bakterien, Viren und organische Abweichungen als Krankheitsherde. Psychiatrie und Psychotherapie im heutigen Sinne kannte man noch nicht. Für die Armen gab es Seelsorge oder Gefängnisse. Die Wohlhabenden kamen in Sanatorien. Wer es sich wirklich leisten konnte, mietete sich einen Leibarzt als Reisebegleitung, um einmal andere Luft zu schnuppern und auf andere Gedanken zu kommen.

In den Großstädten war auch das Elend der Armen groß. Schließlich nahm man sie – vor allem Alte, Bettler, Demente, Epileptiker und Prostituierte, die keinen anderen Ort hatten – in Krankenhäusern auf. Beispiele sind die Salpêtrière in Paris, die 1795 vom Psychiatrie-Reformer Philippe Pinel (1745-1826) übernommen wurde; später sollte der junge Sigmund Freud (1856-1939) hier studieren und in die Hypnose eingeweiht werden. Oder das heute noch existierende Bethlem-Krankenhaus in London, wo der Arzt und Apotheker John Haslam (1764-1844) um 1800 schon in den Gehirnen verstorbener Patient*innen nach dem Sitz von Depressionen suchte – und sogar glaubte, sie gefunden zu haben!

Um nicht nur als Seelsorger oder „Irrenärzte“, sondern als echte Mediziner wahrgenommen zu werden, brauchte die Psychiatrie eine organische Ursache der „Geisteskrankheiten“. Passenderweise entwickelte der Arzt und Anatom Franz Joseph Gall (1758-1828) damals die Phrenologie. Zwar sah man in der Ärzteschaft die spätere Popularisierung durch Galls Assistenten, Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832), und andere kritisch. Doch die Ansicht, dass „Geisteskrankheiten“ Gehirnkrankheiten sein mussten, passte in den Zeitgeist. Sie löste das peinliche Dilemma, kein Organ zu haben, auf das man zeigen konnte.

Abbildung 5: Der Gedanke der funktionellen Spezialisierung des Gehirns, links von den Phrenologen Gall und Spurzheim auf einer anatomischen Zeichnung von 1810 angedeutet, inspirierte Psychiatrie und Psychologie bis heute. Die spätere Popularisierung, Persönlichkeitseigenschaften an der Kopfform erkennen zu können, hier aus einem Buch aus dem Jahr 1859, brachte die Phrenologie aber nachhaltig in Verruf.

Die Hypothese der Gehirnstörungen wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts schließlich zum Dogma. Wie dieses bis heute wirkt, sah man auch an der Aussage Ronny Redlichs im ersten Teil, mit seiner – bei näherer Betrachtung doch eher bescheidenen – Studie die Gleichwertigkeit von Psychotherapie „naturwissenschaftlich-medizinisch“ gezeigt zu haben. Gleichwertig womit eigentlich? Er meinte Psychopharmaka.

Das ist ein interessantes Beispiel, da diese laut neuer epidemiologischer Studien bei Depressionen kaum besser als Placebo wirken. Der vielleicht irgendwie noch optimistische Fund, dass sie wenigstens 15 Prozent der Betroffenen helfen, doch dann intensiv, wurde gerade mit einer brandneuen Studie weiter relativiert: Wenn man das nicht nur, finanziert durch die Pharmaindustrie, in sorgfältig ausgewählten Patientengruppen erforscht, sondern in repräsentativen Gruppen, wie sie wirklich in den Praxen und Kliniken zu finden sind, dann ist die Wirksamkeit noch geringer.

Kaputte Gehirne

Dass Menschen mit psychologisch-psychiatrischen Problemen fürchten, nicht ernst genommen zu werden, ist bekannt. Doch dass auch die Fachleute immer noch am gut 200 Jahre alten Dogma festhalten und sogar den genetischen Konsens seit den 1970er-Jahren beharrlich ignorieren, ist erstaunlich. Während ihre Versuche, die Störungsbilder auf genetische Varianten zu reduzieren, immer wieder scheitern, jagen sie jetzt eine „verborgene Erblichkeit“.

Das ist die „dunkle Energie“ der Psychiatrie, wobei man der Physik vielleicht noch eher nachsieht, zur Aufrechterhaltung des sonst sehr gut funktionierenden Standardmodells unbeobachtete Entitäten anzunehmen. Doch was könnte ein „gut funktionierendes Standardmodell“ der biologischen Psychiatrie sein? Dass sich manche Symptome mit psychoaktiven Substanzen oder elektrischem Strom kontrollieren lassen? Auch das ist bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Und es hinterlässt zu viele Patienten hilflos und im schlimmsten Fall mit neuen Problemen aufgrund schwerer Nebenwirkungen und Medikamentenabhängigkeit.

Die heute anhaltende Welle der biologischen Psychiatrie kam in den 1980ern auf. Damals begann die Zeit von „Neuro“ und „Gen“. Thomas Insels Vor-vor-vor-vor-Vorgänger als Direktor am NIMH, Alan Leshner, erklärte vielleicht im Altersleichtsinn, wie das funktionierte: „Experten für psychische Gesundheit begannen, Schizophrenie als ‚Gehirnkrankheit‘ zu bezeichnen und Kongressabgeordneten Gehirnscans zu zeigen, um sie zu mehr Forschungsgeldern zu bewegen. Es funktionierte wirklich“ (zit. n. Satel & Lilienfeld, 2014, S. 4; dt. Übers.).

Leshner war von 1990 bis 1992, also gerade am Anfang der „Dekade des Gehirns“, kommissarisch im Amt – ausnahmsweise als Neuropsychologe, nicht als biologischer Psychiater. Heute, 30 Jahre später, wollen Psychiater die Diagnose „Schizophrenie“ übrigens aufgeben, unter anderem weil sie bei Patienten mehr Leid verursachen kann als dass sie hilft.

Leshner wurde für seinen Einsatz für die Psychiatrie dadurch belohnt, dass er zum ersten Direktor des neu gegründeten National Institute on Drug Abuse (NIDA) ernannt wurde. Eine seiner wesentlichen Leistungen bestand darin, Sucht als Gehirnkrankheit darzustellen. Wenn es schon zur Zeit der Phrenologen funktionierte, warum dann nicht auch Ende der 1990er? Gut 25 Jahre später haben die USA ein ungekanntes Suchtproblem mit vielen Toten und noch mehr Elend.

Aber für die Forscher*innen ging die Rechnung auf: Sie hatten, mit Thomas Insel gesprochen, satte Chancen für „coole Karrieren mit coolen Papers“. An Forschungsmilliarden bestand kein Mangel. Ein von mir sehr geschätzter Neuropsychiater sagte es einmal im Interview: „Auf wissenschaftlichen Kongressen kommen Sie mit sozialpsychiatrischen Vorträgen in unserer Zeit nicht so gut an. Und die Leute wollen eben auch Karriere machen.“ Ja, so ist das.

Gegenwart

Was nahe am Menschen wäre, ist in der Forschung, die zwanghaft „medizinisch-naturwissenschaftlich“ sein will, doch in Wirklichkeit vor allem Ideologie ist, kaum angesehen. Man könnte über den Coup lächeln, wenn nicht so viel auf dem Spiel stünde: Die zum Beispiel von Leshner und vielen anderen versprochenen Medikamente gegen Sucht sind größtenteils ein Traum geblieben, während heute viele Millionen Menschen einen süchtigen Albtraum erleben.

Die 2004 im „Manifest führender Hirnforscher“ versprochenen besseren Therapien gibt es immer noch nicht. Auch alle von Thomas Insel 2010 für das Jahr 2020 versprochenen Fortschritte der biologischen Psychiatrie – darunter diagnostische Biomarker, bessere Therapien und sogar Impfungen gegen psychologisch-psychiatrische Störungen – fehlen bis heute. Eine Dekade, nachdem er seinen milliardenschweren Direktorenstuhl am NIMH räumte, erklärte Insel die Sache mit den „kaputten Gehirnschaltkreisen“ als Metapher. Man wisse noch gar nicht genug übers Gehirn. Ach so.

Mit Leshner könnte man sagen: „Es funktionierte wirklich.“ In seinem neuen Buch Healing: Our Path from Mental Illness to Mental Health erklärte Insel, zur Lösung der Krise der psychischen Gesundheit müsse man vielleicht doch sozial-institutionelle Probleme lösen. Ach so. Darauf hat die biologische Psychiatrie, die vor allem Moleküle herumschubsen will, keine Antwort.

Hypes

Als ich in dem Fachgebiet promovierte, war gerade die „Personalisierte Medizin“ in. Im biomedizinischen Paradigma war das aber nur eine Chiffre für noch mehr Gerätemedizin. Weil das vielen Patient*innen nicht half, dachte man sich als nächstes die „Translationale Medizin“ aus: Als ob medizinische Forschung nicht immer praktisch, anwendungsnah und im Interesse der Betroffenen sein müsste. Den neuesten Hype nennen sie jetzt „Präzisionsmedizin“.

Dem Anspruch, Vorläufiges immer als großen Durchbruch verkaufen zu müssen, mochte ich nicht gerecht werden. Darum hörte ich 2010 mit dieser Forschung auf. Seitdem wunderte ich mich mehr als einmal über Forscherpersönlichkeiten mit tollen Karrieren, die im persönlichen Gespräch alle Kritik einräumten – um dann in Forschungsanträgen, öffentlichen Vorträgen oder im Interview den Medien etwas ganz anderes zu erzählen. Ist das nur Zweckoptimismus oder schon eine psychologisch-psychiatrische Störung, Stichwort „Realitätsverlust“?

Für die im ersten Teil kritisierte Publikation unter Leitung von Ronny Redlich in der Fachzeitschrift Translational Psychiatry flossen laut der Preisordnung 4000 Euro an Publikationskosten an den Verlag. Für eine Veröffentlichung meiner Kritik müsste ich 1300 Euro bezahlen. Dann wird es halt wieder nur ein Blogbeitrag. Dass den Hilfesuchenden mit dem Aufspüren neuronaler Abdrücke psychosozialer Therapie nicht gedient ist, sollte aber auch so klar geworden sein.

Zukunft

Der Schweizer Psychiatrieprofessor Matthias Jäger klagte kürzlich über die Patientenflut nach der sovielten Destigmatisierungskampagne in der Gesellschaft: „[Das soziale in der Psychiatrie] bedeutet aber nicht, dass die Psychiatrie für die Behebung von sozialen Problemlagen und sozial unerwünschten Verhaltens jeglicher Art zuständig ist.“ Damit wäre man wieder zurück im frühen 19. Jahrhundert, gewissermaßen vor der medizinischen Professionalisierung des Fachs, in der Zeit der Armen- und Irrenhäuser.

Dank knapper Kassen, Mangel an Prävention und mit Ausblick auf weitere Sozialkürzungen für die Verteidigung ist nicht von einer Abnahme psychologisch-psychiatrischer Störungen auszugehen. In Großbritannien, wo die sozialen Einschnitte schon ein, zwei Stufen weiter sind und die Not der Menschen entsprechend groß, entstehen allerdings auch neue Lösungen:

Es gibt dort ein Ministerium gegen Einsamkeit. Ein Netzwerk kritischer Psychiater*innen um Joanna Moncrieff, Psychiatrieprofessorin in London, hilft Menschen beim Abbauen der sogenannten Antidepressiva. Denn dass man davon abhängig werden kann, wurde lange geleugnet. Und gemeinschaftliche Hilfe vor Ort soll dort für die Menschen verfügbar sein, wo sie leben und sich durch die Herausforderungen ihres Alltags lavieren.

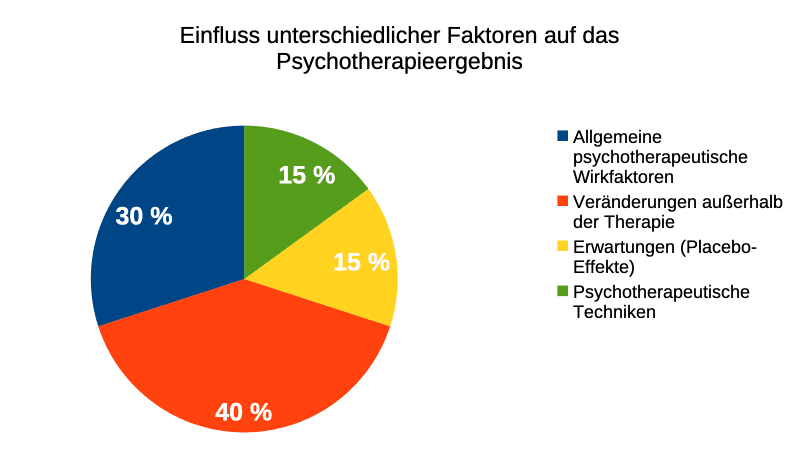

Hier in meinem Artikel wurde eine Möglichkeit identifiziert, wo man (global) sofort ein paar Milliarden und in Europa immer noch Hunderte Millionen einsparen könnte. Und wenn Psychologie (wörtlich: Seelenlehre) und Psychiatrie (wörtlich: Seelenheilung) ihr seelenleere überwinden und den Menschen wieder als das biopsychosoziale Wesen würdigen, das er ist, werden auch hier vielleicht wieder Probleme gelöst und nicht nur Symptome behandelt. Auch Jahrzehnte der Psychotherapieforschung kamen zum Fazit, dass Beziehungen und das Umfeld die wesentlichen Faktoren sind:

Abbildung 6: Laut dieser Übersicht sind für den Therapieerfolg allgemeine Faktoren, darunter vor allem die Beziehung zum*zur Psychotherapeut*in, Veränderungen außerhalb der Therapie und die Erwartung der Klient*innen von Bedeutung. Auf die psychotherapeutischen Techniken im eigentlichen Sinn entfallen nur 15 Prozent. Nach: Helle, 2019, S. 179

Dennoch will ich meinen ausdrücklichen Respekt für alle Psychiater*innen ausdrücken, die sich trotz der schwierigen Bedingungen den Herausforderungen ihres Berufs stellen, nicht selten Tag und Nacht. Meine Kritik richtet sich nicht gegen sie, sondern das die Forschung und Praxis einengende Dogma.

Damit sind Alternativen aufgezeigt. Ob wir sie beschreiten, hängt von unseren Entscheidungen ab, sowohl individuell als auch gemeinschaftlich.

Erfahren Sie mehr über die „Depressions-Epidemie“ im neuen Buch von Stephan Schleim: Was sind Depressionen überhaupt? Wie werden sie diagnostiziert? Wie veränderte sich das Störungsbild im Laufe der Zeit? Warum wird es in den letzten Jahrzehnten so viel häufiger diagnostiziert und haben sich die Medikamentenverschreibungen verfielfacht? Das Buch kombiniert 27 alte und neue Perspektiven aus Psychologie, Neurowissenschaft und Soziologie mit viel Orientierungswissen zum Verstehen, Vorbeugen und Heilen. Das eBook gibt es für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.

Referenzen

- Ball, T., Derix, J., Wentlandt, J., Wieckhorst, B., Speck, O., Schulze-Bonhage, A., & Mutschler, I. (2009). Anatomical specificity of functional amygdala imaging of responses to stimuli with positive and negative emotional valence. Journal of Neuroscience Methods, 180(1), 57-70.

- Böge, K., Jüttner, J., Stratmann, D., Leucht, S., Moritz, S., Schomerus, G., … & Hahn, E. (2025). Psychiatrische Begriffe im Wandel–Warum eine Umbenennung der Schizophrenie im 21. Jahrhundert nötig ist. Psychiatrische Praxis, 52(03), 125-128.

- Brabec, J., Rulseh, A., Hoyt, B., Vizek, M., Horinek, D., Hort, J., & Petrovicky, P. (2010). Volumetry of the human amygdala—an anatomical study. Psychiatry Research: Neuroimaging, 182(1), 67-72.

- Brosch, K., Stein, F., Schmitt, S., Pfarr, J. K., Ringwald, K. G., Thomas-Odenthal, F., … & Kircher, T. (2022). Reduced hippocampal gray matter volume is a common feature of patients with major depression, bipolar disorder, and schizophrenia spectrum disorders. Molecular Psychiatry, 27(10), 4234-4243.

- Buchheim, A., Viviani, R., Kessler, H., Kächele, H., Cierpka, M., Roth, G., … & Taubner, S. (2012). Changes in prefrontal-limbic function in major depression after 15 months of long-term psychotherapy. PloS One, 7(3), e33745.

- Cuijpers, P., Miguel, C., Harrer, M., Plessen, C. Y., Ciharova, M., Ebert, D., & Karyotaki, E. (2023). Cognitive behavior therapy vs. control conditions, other psychotherapies, pharmacotherapies and combined treatment for depression: A comprehensive meta‐analysis including 409 trials with 52,702 patients. World Psychiatry, 22(1), 105-115.

- Duque, A., Arellano, J. I., & Rakic, P. (2022). An assessment of the existence of adult neurogenesis in humans and value of its rodent models for neuropsychiatric diseases. Molecular Psychiatry, 27(1), 377-382.

- Hamilton, J. P., Siemer, M., & Gotlib, I. H. (2008). Amygdala volume in major depressive disorder: a meta-analysis of magnetic resonance imaging studies. Molecular Psychiatry, 13(11), 993-1000.

- Helle, M. (2019). Psychotherapie. Berlin: Springer.

- Insel, T. R. (2010). Faulty circuits. Scientific American, 302(4), 44-52.

- Insel, T. (2022). Healing: Our Path from Mental Illness to Mental Health. Penguin.

- Jäger, M. (2025). Das Soziale in der Psychiatrie. Psychiatrische Praxis, 52(05), 245-247.

- Leshner, A. I. (1997). Addiction is a Brain Disease, and it Matters. Science, 278(5335), 45-47.

- Lewis-Fernández, R., Rotheram-Borus, M. J., Betts, V. T., Greenman, L., Essock, S. M., Escobar, J. I., … & Iversen, P. (2016). Rethinking funding priorities in mental health research. The British Journal of Psychiatry, 208(6), 507-509.

- Noble, S., Curtiss, J., Pessoa, L., & Scheinost, D. (2024). The tip of the iceberg: A call to embrace anti-localizationism in human neuroscience research. Imaging Neuroscience, 2, 1-10.

- Satel, S., & Lilienfeld, S. O. (2014). Addiction and the brain-disease fallacy. Frontiers in Psychiatry, 4, 141.

- Schleim, S. (2022). Why mental disorders are brain disorders. And why they are not: ADHD and the challenges of heterogeneity and reification. Frontiers in Psychiatry, 13, 943049.

- Stone, M. B., Yaseen, Z. S., Miller, B. J., Richardville, K., Kalaria, S. N., & Kirsch, I. (2022). Response to acute monotherapy for major depressive disorder in randomized, placebo controlled trials submitted to the US Food and Drug Administration: individual participant data analysis. BMJ, 378.

- Winter, N. R., Blanke, J., Leenings, R., Ernsting, J., Fisch, L., Sarink, K., … & Hahn, T. (2024). A systematic evaluation of machine learning–based biomarkers for major depressive disorder. JAMA Psychiatry, 81(4), 386-395.

- Xu, C., Naudet, F., Kim, T. T., Hengartner, M. P., Horowitz, M. A., Kirsch, I., … & Plöderl, M. (2025). Large responses to antidepressants or methodological artifacts? A secondary analysis of STAR* D, a single-arm, open-label, non-industry antidepressant trial. Journal of Clinical Epidemiology, 111943.

- Zilberstein, K., Galves, A., Cole, M., Foreman, W., Hahn, P., & Michaels, L. (2025). Off Balance: National Institute of Mental Health Funding Priorities in 2012 and 2020. Ethical Human Psychology & Psychiatry, 27(1).

- Zwiky, E., Borgers, T., Klug, M., König, P., Schöniger, K., Selle, J., … & Redlich, R. (2025). Limbic gray matter increases in response to cognitive-behavioral therapy in major depressive disorder. Translational Psychiatry, 15(1), 301.

Abbildung: von StockSnap, Pixabay-Lizenz.